Energiewende mit Batterien?

Es ist bekannt, dass die sogenannten „Erneuerbaren“, also Windkraft und Photovoltaik, nur zeitweise Energie liefern. Bei der Photovoltaik sind es in Deutschland im Schnitt 800-900 Volllaststunden im Jahr, bei der Onshore Windkraft zwischen 1800 und 2000 Volllaststunden, und bei Offshore Windkraft rund 3300-3500 Volllaststunden. Das Jahr hat aber im Schnitt 8766 Stunden (8760, im Schaltjahr 8784), demzufolge benötigt man ein Vielfaches der sogenannten Nennleistung, um wenigstens im Durchschnitt die geforderte Energie zu liefern.

Kleiner Exkurs zum Problem des Netzausbaus

Damit wird aber bereits klar, warum die Energiewende ein notorisches Problem mit dem existierenden Stromnetz hat, obwohl es für die Bedarfsdeckung mit konventionellen Kraftwerken völlig ausreichend war und genügend Reservekapazität vorhanden war. Bei Erzeugung mit Erneuerbaren muss das Netz, zumindest in Teilen, für die volle Nennleistung ausgebaut sein, der tatsächliche durchschnittliche Ertrag davon ist aber höchstens 20% davon, demnach müssen Teile des Netzes bis zu 5-fach überdimensioniert sein. Sichtbar wird dieses Problem aktuell daran, dass es einen „Stau“ bei der Genehmigung von Batteriegroßspeichern gibt, denn für diese Speicher müssen ebenfalls „auf Verdacht“ große Netzkapazitäten vorgehalten werden, die nur für einen Bruchteil der Zeit dann tatsächlich genutzt werden.

Diese massiven Probleme, die zwar im Prinzip lösbar sind, aber enorme Kosten nach sich ziehen, bestimmen im Moment einen Großteil der politischen Debatte. Es wird so getan, als ob mit dem Ausbau der Netze das Hauptproblem der Energiewende gelöst wäre. Das ist aber nicht der Fall.

Bei den folgenden Überlegungen werden alle genannten Netzprobleme als gelöst betrachtet. Wir tun so, als hätten wir ideale Netzbedingungen. Der Strom, der in der Nordsee erzeugt wird, steht hypothetisch uneingeschränkt in Berchtesgaden zur Verfügung. Batteriespeicher sollen unbegrenzt anschließbar sein.

Um zu zeigen, dass das Konzept der Energiewende, volatile Energie mit Batteriespeichern zu „glätten“, grundsätzliche Probleme hat, nehmen wir ideale Bedingungen an, um nicht im Vorfeld der eigentlichen Probleme hängen zu bleiben.

Geplanter Ausbau der Energiewende bis Jahre 2030

Je nach Ausbau von Windkraftanlagen und Photovoltaik gibt es also Zeiten des Energiedefizits und Zeiten des Überschusses. Nach den Vorstellungen der Planer der Energiewende soll durch zügigen Ausbau von Photovoltaik und Windkraft bis 2030 der Großteil des elektrischen Energiebedarfs durch Erneuerbare gedeckt werden. Das soll laut der Studie „Klimaneutrales Deutschland 2045“, die der Energiewende zugrunde liegt[1], durch den Ausbau von Photovoltaik und Windkraft so erfolgen:

- Installierte Leistung Photovoltaik 198 GW (2023: 76 GW)

- Installierte Leistung Wind On-shore 93 GW (2023: 59 GW)

- Installierte Leistung Wind Offshore: 27 GW (2023: 8 GW)

Die gesamte geplante installierte Gesamtleistung ist demnach 318 GW. Es wird weiterhin angenommen, dass die Gesamtjahreslast von 458 TWh im Jahre 2023 auf 656 TWh im Jahre 2030 ansteigt. Diese Last wird bei den verwendeten Prozentwerten als Referenz verwendet.

Simulation des 2030 Energiewende Szenarios[2]

Was bedeutet nun dieser Ausbau für die deutsche Stromversorgung im Jahre 2030? Um diese und andere Fragen zu beantworten, haben Dr. Björn Peters und ich eine Studie durchgeführt, in der die Ausbauszenarien der Energiewende einem Realitätscheck unterworfen wurden[3]: Wir haben die reale, viertelstündliche Energieerzeugung von Photovoltaik, Wind On-shore und Wind Offshore aus den Jahren 2023 oder wahlweise 2024 mit den jeweiligen Ausbaufaktoren auf das Jahr 2030 hochgerechnet, ebenso die hochgerechnete Verbrauchslast des ausgewählten Referenzjahres. In den Rechnungen hier wird der Datensatz von 2023 verwendet.

Weiterhin wurde die 2023 erzeugte Energie aus Wasserkraft unverändert übernommen, was einem Jahresertrag von 19 TWh entspricht (3% der Jahreslast). Die Energieerzeugung aus Biomasse wurde als konstant 7 GW angenommen (9% der Jahreslast), was eine leichte angenommene Steigerung der aktuellen durchschnittlichen 5,4 GW bedeutet

Da in dieser Untersuchung die optimalen Möglichkeiten für die Batteriespeicherung ausgelotet werden sollen, beschränkt sich hypothetisch und idealisierend die nicht regelbare Grundlast auf rein erneuerbare Quellen wie Wasserkraft und Biomasse. Auf regelbare Backupkraftwerke kann beim Ausbau 2030 nicht verzichtet werden. Um fürs ganze Jahr einen Überschuss zu garantieren, sind 8 GW an regelbarer Kraftwerksleistung vorgesehen. Damit wird allerdings weitgehend auf die sogenannte Momentanreserve, die eine Voraussetzung der Netzstabilität ist, verzichtet.

Mit dieser extrem optimistischen Konstellation werden 66% der Jahreslast durch direkte Nutzung von Windkraft und Photovoltaik abgedeckt. Zusammen mit Wasserkraft und Biomasse sind es 78%. Die Backupkraftwerke kommen in der Verarbeitungsreihenfolge des Szenarios vor den Batteriespeichern, deren Einsatz ist daher unabhängig von der Speichergröße. Die Backupkraftwerke erzeugen dabei dann 5% der Jahreslast. Diese Reihenfolge verbessert die Chancen auf das Gelingen des Szenarios.

Eine weitere regelbare Reserve ist durch die möglichen Stromimporte gegeben. Diese werden mit maximal 5 GW als etwa doppelt so hoch wie die tatsächlichen Stromimporte im Jahre 2024 angenommen. Ebenso wird ein jederzeit möglicher Stromexport von 5 GW angenommen. In der gegebenen Konstellation tragen die Importe dann 3% zur Abdeckung der Gesamtlast bei. Sowohl der maximale Import als auch der maximale Export können im Simulationsprogramm[4] beliebig verändert werden.

Unter diesen Voraussetzungen wird untersucht, inwieweit eine Versorgung Deutschlands durch Erneuerbare und Batteriespeichern möglich ist. Mit diesen Bedingungen müssen noch 14% der Gesamtlast aus Batteriepeichern erbracht werden. Es werden sehr optimistische Annahmen getroffen:

- Die Kosten für Batteriespeicher werden mit 200 €/kWh Speicher angenommen, inklusive Betrieb, Wartung und Profit. Das ist sehr viel weniger als die heute üblichen 400-600 €/kWh bei Großspeichern,

- der Speicherwirkungsgrad wird mit 80% angenommen. Das ist höchstwahrscheinlich viel zu optimistisch angesichts des notwendigen Aufwandes für Kühlung bei Großspeichern,

- die erwartete Lebensdauer von Batterien beträgt 10 Jahre. Das entspricht der von den Herstellern gewährten Garantie.

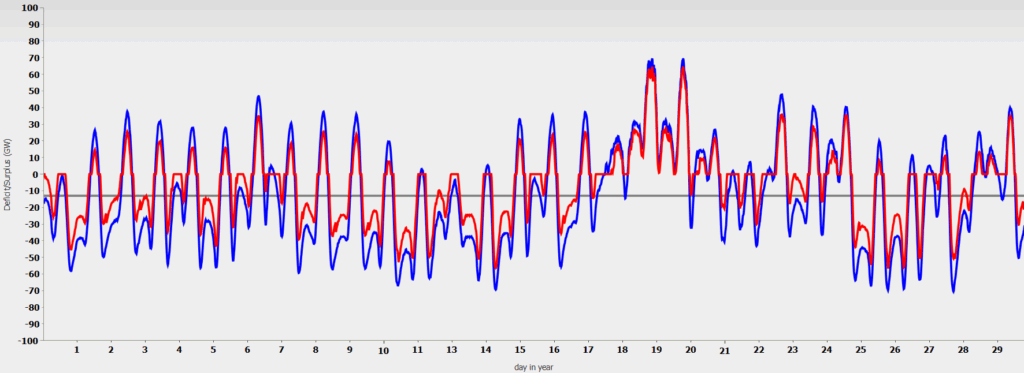

Zunächst wird in Abb. 1 der Überschuss-/Defizitverlauf des ganzen Jahres gezeigt. Dieser ergibt sich, indem zu jeder Viertelstunde die Energienachfrage vom Energieangebot abgezogen wird. Das Energieangebot besteht aus Wind- und Solarenergie sowie den weiteren erneuerbaren Energien, Wasserkraft und Biomasse.

Anfangs wird nur die aktuell verfügbare Pumpspeicherkapazität von etwa 40 GWh für die Speicherung genutzt

Die blaue Kurve zeigt die Überschüsse und Defizite, bevor Speicherung und variable Backupkraftwerke und Stromimporte eingesetzt werden. In der Bilanz überwiegen vor dem Speicher- und Backupprozess, d.h. in der blauen Kurve die Defizite, insgesamt 22% des Gesamtverbrauchs, während die Überschüsse initial 17% des Gesamtverbrauchs ausmachen.

Der darauf angewandte Prozess beinhaltet (in dieser Reihenfolge) Backupkraftwerke, Import, Speichern und Export.

Abb. 1: Jahresverlauf der volatilen Stromerzeugung (blau) und nach Speicherung mit Pumpspeicher(rot)

Die rote Kurve beschreibt die Diskrepanz nach diesem Prozess. Es wird idealisierend angenommen, dass die Backupkraftwerke sehr schnell, d.h. innerhalb einer Viertelstunde auf Anforderungsänderungen reagieren können. Das ist in Wirklichkeit nicht generell möglich.

Die graue Linie zeigt die maximal mögliche Regelleistung der Backup-Kraftwerke und der Stromimporte. Dies ist mit den gewählten Backup- und Importwerten 8+5 GW = 13 GW.

Zur besseren Veranschaulichung wird in Abb 2. der Monat September ausgewählt und vergrößert dargestellt:

Abb. 2: Verlauf der volatilen Stromerzeugung (blau) und nach Speicherung mit Pumpspeicher im Monat September.

In Abb. 3 wird der Ladezustand des (Pump-)Speichers gezeigt:

Abb. 3: Ladezustand des Pumpspeichers im Verlauf des Monats September

Am 1. Tag ist der Speicher leer, und es gibt ein Stromdefizit, das nicht durch den Prozess mit Speicher, Backup und Import ausgeglichen werden kann. Bis zum 11. Tag wird der Speicher zwar täglich fast gefüllt, aber es reicht trotzdem nicht, die Last zu decken. Erst ab dem 18. wird der Bedarf für 3 Tage gedeckt. Der Export von 5 GW sorgt dafür, dass die rote Kurve etwas unter der blauen Kurve liegt und maximal 5 GW ins Ausland abfließen können.

Über das Jahr bleiben durch die Speicherung von den ursprünglich 17% Überschuss noch 14%. Das Defizit sinkt von ursprünglich 22% auf 13%. Dieser große Sprung kommt nicht allein vom Speicher, sondern durch den Einsatz von Backupkraftwerken und Stromimport. Jedenfalls ist nach dem Prozess der Überschuss größer als das Defizit, eine gute Voraussetzung für den Einsatz von Batteriespeichern.

Mit dem minimalen Speicherausbau der existierenden Pumpspeicherkraftwerke können also weder die Überschüsse gespeichert noch die Zeiten des Defizits ausgeglichen werden.

Einsatz von Batteriespeichern

Batterien – das ist der aktuelle Hype, der die Probleme lösen soll, die uns die volatilen Erneuerbaren bereiten. Der Plan ist, die Überschüsse, die aktuell zu Negativpreisen führen, zu speichern, um sie dann nachts oder bei Flaute zur Verfügung zu haben. Wenn es zu Diskussionen über die Probleme der Volatilität kommt, ist die einhellige Antwort, dass dies alles durch große Batteriespeicher gelöst wird.

Der offizielle Plan ist, 2030 Batteriespeicher mit einer Kapazität von 300 GWh im Einsatz zu haben, zusätzlich zu den existierenden 40 GWh Pumpspeichern. Dazu in Abb. 4 das Diagramm der volatilen Erzeugung.

Abb. 4: Verlauf der volatilen Stromerzeugung (blau) und nach Speicherung mit 300 GWh Batteriespeicher (rot) im Monat September

Dazu in Abb. 5 der Füllstand der Batteriespeicher (ohne Pumpspeicher)

Abb. 5: Füllstand des Batteriespeichers mit 300 GWh Kapazität im Monat September.

Das Ergebnis der drastischen Vergrößerung des Speichers ist etwas enttäuschend. Die meisten Tage, an denen ohne die Batteriespeicher Stromdefizite waren, haben jetzt immer noch Stromdefizite, wenn auch geringfügig kleinere. Immerhin gibt es nach der Speicherung nur noch an 4 Tagen Überschüsse. Der größere Speicher kann sich naturgemäß nur dort verbessernd auswirken, wo der bisherige Pumpspeicher an seine Kapazitätsgrenzen geraten war, also am 18.-24. Tag, am 24. und am Monatsende. Insgesamt reduziert sich das Stromdefizit des ganzen Jahres auf 10%, also rund 66 TWh. Der volatile Jahresüberschuss ist immer noch bei 11% (73 TWh), der durch Abregelung entsorgt werden muss.

Dass es sich hier nicht um ein Problem eines besonders „schlechten“ Monats handelt, wird bei der Wahl eines anderen Monats erkennbar, z.B. des Dezembers. Ausgehend von einem leeren Batteriespeicher gibt es erstmal 8 Tage Stromdefizit, die folgenden Überschusstage füllen den Speicher bereits am ersten Tag. Die Überschüsse der nächsten Überschusstage können daher nicht mehr gespeichert werden, und am 11. Tag wird der Speicherinhalt verbraucht, und der Speicher ist wieder für einige Tage leer. Ab dem 16. Tag ist dann gelingt dann die Stromversorgung für den Rest des Monats.

Abb. 6: Verlauf der volatilen Stromerzeugung (blau) und nach Speicherung mit 300 GWh Batteriespeicher (rot) im Monat Dezember

Abb. 7: Füllstand des Batteriespeichers mit 300 GWh Kapazität im Monat September.

Zu bedenken ist, dass dieser Speicherausbau mit 300 GWh sich bereits mit zusätzlichen 1 ct/kWh im durchschnittlichen Strompreis auswirkt, wenn die Speicherkosten auf den Gesamtverbrauch umgelegt werden. Wenn nur der tatsächlich der Batterie entnommene Strom betrachtet wird, sind die zusätzlichen Kosten für die Speicherung 33 ct/kWh. Dieser Preis ist extrem knapp gerechnet, es wird von 200 €/kWh Batteriespeicher bei einer Lebensdauer von 10 Jahren inklusive Gebäude, Betriebs- und Wartungskosten ausgegangen. Das sind reine Einkaufspreise bzw. Selbstkosten. Heutige Großspeicher werden mit 400-800 €/kWh kalkuliert.

Hypothetischer weiterer Ausbau des Batteriespeichers

Wie verändert sich das Bild bei weiterem Speicherausbau? Die im Folgenden behandelten Szenarien sind rein hypothetisch, sie sind in dieser Form weder realistisch noch werden sie von der Regierung so geplant. Sie dienen hier einzig und allein dazu, um zu zeigen, wie groß die Speicherkapazität sein muss, um die Energiewende einigermaßen sicherzustellen. Und dass der bislang geplante Speicherausbau an der Problematik der Volatilität völlig vorbeigeht. Die grundsätzlichen Überlegungen, insbesondere die zu erwartende Speicherkapazität, gelten auch für andere hier nicht diskutierte Speichertechnologien wie z.B. Speicherung mit Wasserstoff.

Die nächste Simulation wird mit 1 TWh Batteriespeicher gerechnet. Das ernüchternde Ergebnis ist, dass sich das Defizit nach dem Prozess lediglich auf 8% der Jahreslast reduziert, auch der Überschuss ist 8% der Jahreslast.

Nach Abb. 8 läuft der Speicher im Jahresverlauf oft voll und läuft auch immer wieder ganz leer.

Abb. 8: Füllstand des Batteriespeichers mit 1 TWh Kapazität im Jahresverlauf.

Die Batteriespeicherumlage bei den Stromkosten würde unter diesen Voraussetzungen bereits auf 3 ct/kWh anwachsen, der gespeicherte Strom allein würde 58 ct/kWh kosten. Der Preis pro kWh steigt deswegen so stark an, weil die gespeicherte Energiemenge bei weitem nicht in dem gleichen Maß zunimmt wie die Speicherkapazität. Zusätzlicher Speicher nützt nur dann etwas, wenn der bisherige Speicher an Kapazitätsgrenzen stößt.

Beim Ausbau auf 10 TWh gibt es immer noch ein Defizit von 2%, also 13 TWh, dafür steigt die

Abb. 9: Füllstand des Batteriespeichers mit 10 TWh Kapazität im Jahresverlauf.

Speicherumlage auf 30 ct/kWh. Abb. 9 zeigt den Jahresverlauf des Speicherfüllstandes. Der Speicher läuft nur noch zweimal im Jahr ganz voll, aber wird noch häufig ganz leer.

Erst bei 30 TWh Speicher läuft, wie in Abb. 10 zu sehen ist, der Speicher nicht mehr leer, mit einer Speicherkostenumlage von 90ct/kWh:

Abb. 10: Füllstand des Batteriespeichers mit 30 TWh Kapazität im Jahresverlauf.

Dieses Ergebnis gilt allerdings nur unter den Bedingungen des Jahres 2023. Wind und Sonne können sich bekanntlich von Jahr zu Jahr sehr verändern, daher ist das Gelingen dieses Szenarios keineswegs eine Garantie, dass es in anderen Jahren auch gelingen wird.

Aus den Randbedingungen des Szenarios ergibt sich, dass

- 66% der Last durch direkte Verarbeitung der volatilen erneuerbaren Energien geliefert wird,

- 12% der Last von Wasserkraft und Biomasse geliefert wird,

- 8% der Last von Backupkraftwerken und Importen geliefert wird.

Die restlichen 14% müssen durch Speicher aus den Überschüssen gewonnen werden.

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Speicher-Simulationen zusammengefasst. Die Spalte Kosten weist die Kosten für jede tatsächlich gelieferte Kilowattstunde aus, bei der Kostenumlage werden die Batteriekosten auf die gesamte Jahreslast umgelegt, also auch auf den Stromanteil aus allen anderen Stromquellen, die nichts mit dem Speicher zu tun haben.

Der CO2-Fußabdruck der Batteriespeicherung wird so berechnet: Bei der Herstellung einer Batterie fallen 75 kg CO2 pro kWh Batteriekapazität an[5]. Bei der angenommenen Lebensdauer von 10 Jahren[6] sind das 7500 t/GWh pro Jahr. Dies wird mit der Batteriekapazität multipliziert und durch die pro Jahr der Batterie entnommene Energiemenge geteilt (analog zu den Kosten).

| Speicher (GWh) | Ertragsanteil (% der Last) | Überschuss (%) | Defizit (%) | Kosten (ct/kWh) | Kostenumlage (ct/kWh) | CO2 Fußabdruck (g/kWh) |

| 40 | 1 | 14 | 13 | 0,0 | 0,0 | 0 |

| 140 | 3 | 12 | 11 | 20 | 0,3 | 75 |

| 340 | 4 | 11 | 10 | 33 | 0,9 | 125 |

| 1040 | 6 | 8 | 8 | 58 | 3,0 | 218 |

| 10040 | 12 | 1 | 2 | 274 | 30,0 | 1027 |

| 30040 | 14 | 0 | 0 | 712 | 90,0 | 2668 |

Das Ergebnis ist, dass mit dem von der Regierung geplanten Ausbau der Batteriespeicher (300 GWh Batteriespeicher, 40 GWh Pumpspeicher) nur 4% der Gesamtlast, also 29% der Strom-Deckungslücke geliefert werden können. Selbst bei einer Verdreifachung der Batteriekapazität auf — schwer vorstellbare — 1 TWh ist es mit 6% der Gesamtlast weniger als die Hälfte der übers ganze Jahr inhomogen verteilte fehlenden Energie.

Eine Dimensionierung über 1 TWh Kapazität kommt weder aus Kostengründen noch aus Gründen der CO2 Bilanz in Frage, zumal man für den photovoltaischen Anteil der Energie auch noch rund 150 g/kWh an CO2 Ausstoß rechnen muss. Zum Vergleich: Ein Gaskraftwerk stößt 400-500 g/kWh an CO2 aus.

In unserer Publikation haben wir die saisonale Speicherung der letzten 10% mit Gasspeichern simuliert, also Herstellung von Wasserstoff mit Elektrolyse, Speicherung des Wasserstoffs in Gaskavernen, und bei Bedarf Wiedergewinnung von Strom mit Gaskraftwerken oder Gasmotoren. Diese Option betrifft aber noch nicht das Jahr 2030, sie wird in einem weiteren Beitrag behandelt.

Für das Jahr 2030 bedeutet dies, dass die restlichen 10%, also 66 GWh, durch konventionelle Kraftwerke erbracht werden müssen. Rein rechnerisch könnte diese Energie mit 8 GW Kraftwerksleistung (im Dauerbetrieb) erbracht werden. Nun ist es leider nicht so, dass man diese Leistung nach Belieben über das Jahr verteilen kann. Sie muss jeweils punktgenau in den Leistungslücken der Erneuerbaren geliefert werden.

Das Diagramm Abb. 11 zeigt die Verteilung der angeforderten Leistung. Es werden bis zu 60 GW simultan zusätzlich benötigt, wenn auch nur für wenige Stunden im Jahr. Für Kraftwerksbetreiber ist die Anforderung, 60 GW Leistung vorzuhalten, für weniger als 300 Stunden im Jahr, ein Albtraum. Niemand wird freiwillig in solche Kraftwerke mit einer Auslastung von weniger als 3,5% investieren.

Abb. 11: Restbedarf an Stunden zusätzlicher Kraftwerksleistung

Fazit – Batterien lösen das Problem volatiler Energie in Deutschland nicht

Nach diesen Überlegungen wird transparent, dass mit vertretbarem Aufwand im besten Fall 4-6% der benötigten elektrischen Energie durch Batteriespeicher bereitgestellt werden können. Bei 300 GWh Batteriespeicherausbau bedeutet das 6 Mrd. € jährliche Kosten allein für den Batteriespeicher, um damit gerade mal 4% des Strombedarfs, also 18 TWh, zu decken. Der aus den Batterien kommende Strom kostet demnach 33 ct/kWh zusätzlich zu den eigentlichen Erzeugungskosten. Ein Batteriespeicherausbau darüber hinaus verbietet sich nicht nur durch die immensen Kosten (für jede 100 GWh 2 Mrd. €), sondern auch durch die steigenden CO2-Belastungen bei der Herstellung solch großer Speicher.

Bei einem Speicherausbau von 300 GWh kann jedoch auf kein einziges Backup-Kraftwerk verzichtet werden. Backup-Kraftwerke müssen die volle Netzlast abfangen können.

Dabei sind 2 wesentliche Problemfelder noch gar nicht angesprochen worden, nämlich den zusätzlichen Netzausbau, den Batteriespeicher nach sich ziehen. Der Grund, warum aktuell sehr viele Anträge zum Bau von Batteriespeichern nicht genehmigt werden, ist nämlich der, dass für jeden großen Batteriespeicher auch entsprechend große Netzkapazitäten zur Verfügung gestellt werden müssen. Da nicht vorhersehbar ist, wann genau ein Batteriespeicher Strom speichert oder abgibt, müssen entsprechende Kapazitäten „auf Verdacht“ bereitgestellt werden.

Ein weiteres Problemfeld ist die Momentanreserve, die bislang ausschließlich von den rotierenden Massen der konventionellen Kraftwerke bereitgestellt wird. Seit dem Blackout in Spanien wird dort sorgfältig darauf geachtet, dass nicht mehr als 65% des Stroms mit Erneuerbaren erzeugt wird[7].

Das in diesem Artikel beschriebene Szenario nimmt darauf keine Rücksicht, um das maximal mögliche Potenzial von Erneuerbaren und Batteriespeicherung auszuloten. Für eine realistische, mit Momentanreserve abgesicherte Stromversorgung sind wegen der notwendigen Momentanreserve die zu erwartenden Erträge aus Erneuerbaren und Batteriespeichern geringer als hier beschrieben, und die abzuregelnden Überschüsse sind größer.

[1] https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2023/2023-30_DE_KNDE_Update/A-EW_344_Klimaneutrales_Deutschland_WEB.pdf

[2] Das Szenario ist ähnlich dem des Interviews https://www.youtube.com/watch?v=HgR6HHQIqtM, weicht aber in Kleinigkeiten davon ab

[3] J. Dengler und B. Peters, Implications of Battery and Gas Storage for Germany’s National Energy Management with Increasing Volatile Energy Sources (2025): https://www.mdpi.com/2071-1050/17/12/5295

[4]https://www.cortima.com/energiewende/energytransition.html?scenarioSelect=2030&controlledRe=0&sourcefileSelect=2023

[5] Globally regional life cycle analysis of automotive lithium-ion nickel manganese cobalt batteries, Nature, 2019: https://link.springer.com/article/10.1007/s11027-019-09869-2

[6] https://bydbatterybox.com/uploads/downloads/bydbatteryboxpremiumhvlimitedwarrantygermanydev10-5e999139e16f3.pdf

[7] Ermittelbar mit https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show (Land Spanien auswählen, Datum im Sommer wählen, Chart)