ChatGPT Dialog zum Treibhauseffekt

[latexpage]

Wie hängt der Treibhauseffekt mit dem adiabatischen Temperaturgradienten zusammen?

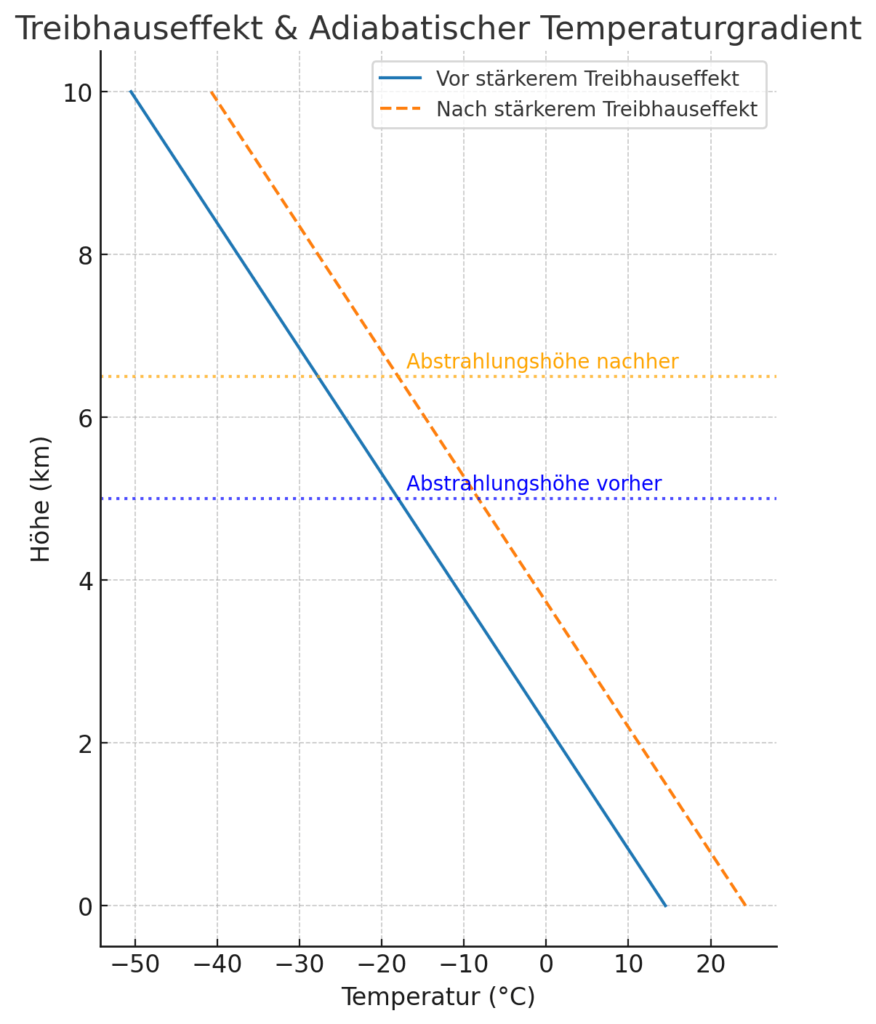

Der Zusammenhang zwischen Treibhauseffekt und adiabatischem Temperaturgradienten ergibt sich aus der Tatsache, dass der Treibhauseffekt die Temperatur der Strahlungsebene in der Atmosphäre bestimmt, während der adiabatische Gradient vorgibt, wie sich die Temperatur mit der Höhe zwischen dieser Strahlungsebene und der Erdoberfläche verändert.

Ich erkläre das Schritt für Schritt:

1. Der Treibhauseffekt legt fest, wo die Erde ins All abstrahlt

- Ohne Treibhausgase würde die Erdoberfläche selbst die meiste Wärmestrahlung direkt ins All abgeben.

- Mit Treibhausgasen wird die Wärmestrahlung in der Atmosphäre absorbiert und re-emittiert.

- Für einen Beobachter im All stammt die meiste Abstrahlung aus einer bestimmten Effektivhöhe (oft in 5–7 km Höhe), wo die Atmosphäre gerade durchsichtig genug für Infrarotstrahlung wird.

- An dieser Höhe muss die Temperatur so sein, dass die Strahlungsleistung der Erde dem Gleichgewicht mit der eingehenden Sonnenstrahlung entspricht (ca. –18 °C im globalen Mittel).

2. Der adiabatische Temperaturgradient verbindet diese Höhe mit der Oberfläche

- In der Troposphäre wird Temperaturänderung mit Höhe (vertikal) oft durch Konvektion bestimmt.

- Der trocken-adiabatische Gradient liegt bei etwa 9,8 K pro Kilometer, der feucht-adiabatische bei 4–7 K/km (weil Kondensation Wärme freisetzt).

- Wenn wir die Temperatur an der Strahlungshöhe kennen, können wir mit dem adiabatischen Gradient nach unten rechnen und die Temperatur an der Erdoberfläche bestimmen.

Beispiel grob gerechnet:

- Strahlungshöhe: 5 km, Temperatur dort: –18 °C

- Feucht-adiabatischer Gradient ~6,5 K/km

→ Temperatur an der Oberfläche: –18 °C + (5 km × 6,5 K/km) ≈ +14 °C

3. Mehr Treibhausgase ⇒ Strahlungshöhe steigt ⇒ Oberfläche wird wärmer

- Verstärkter Treibhauseffekt bedeutet: Infrarotstrahlung kann erst aus höheren Schichten entweichen.

- Diese höheren Schichten sind kälter, um dieselbe Abstrahlleistung zu erbringen, muss die Temperatur an dieser Höhe gleich bleiben ⇒ die gesamte Troposphäre „verschiebt“ sich temperaturmäßig nach oben.

- Wegen des adiabatischen Gradienten wird das auf die Oberflächentemperatur „hochgerechnet“ – also wird es unten wärmer.

Um wieviel höher in konkreten Zahlen ist die Abstrahlhöhe aufgrund der Zunahme des CO2 von 280ppm auf 420ppm?

Idee in einem Satz

Mehr CO₂ erhöht die effektive Strahlungsantrieb (radiative forcing). Um die gleiche abgestrahlte Leistung ins All beizubehalten, muss die Abstrahlungstemperatur geringfügig steigen → bei festem vertikalen Temperaturgradienten (adiabatischer / mittlerer Troposphärengradient) bedeutet das eine höhere Abstrahlungshöhe. Wir berechnen, um wieviel.

Schritt 1 — Radiative forcing durch CO₂-Zunahme

Für CO₂ benutzt man die bewährte Näherung (Myhre et al. 1998; IPCC):

$\Delta F \approx 5{,}35\;\ln\!\left(\frac{C}{C_0}\right)\ \text{W/m}^2$

Für $C_0=280$ ppm → $C=420$ ppm:

$\Delta F = 5{,}35\cdot\ln\!\left(\frac{420}{280}\right)\approx 2{,}17\ \text{W/m}^2.$

(Quelle für Formel und Werte: Myhre/IPCC.)

Schritt 2 — Wie verändert ΔF die Abstrahlungstemperatur?

Die Erde (bzw. die „Strahlungsebene“) strahlt ungefähr wie ein schwarzer Körper mit $T\approx 255\ \text{K}$ (≈ −18 °C). Kleine Änderungen der ausgehenden Strahlung $F=\sigma T^4$ hängen linear mit der Temperaturänderung:

$\Delta T \approx \frac{\Delta F}{4\,\sigma\,T^3}$

Setze $\sigma=5{.}670374\times10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}} und T=255\ \mathrm{K}$:

$\Delta T \approx \frac{2{,}17}{4\cdot 5{.}67\cdot10^{-8}\cdot 255^3}\approx 0{,}58\ \text{K}.$

(Quelle: Stefan–Boltzmann / effektive Abstrahlungstemperatur ≈255 K.)

Schritt 3 — Temperaturänderung → Höhenänderung über den Lapse‑Rate

Mit einem typischen (mittleren) Troposphären‑Lapse‑Rate $\Gamma ≈ 6,5$ K/km (standardmäßiger Wert für die mittlere Troposphäre) gilt:

$\Delta z \approx \frac{\Delta T}{\Gamma}$

Also

$\Delta z \approx \frac{0{,}58\ \text{K}}{6{,}5\ \text{K/km}}\approx 0{,}089\ \text{km}\approx 89\ \text{m}.$

(Quelle für typische mittlere Lapse‑Rate ≈6.5 K/km.)

Ergebnis (kurz)

Die Zunahme von CO₂ von 280 ppm → 420 ppm verschiebt die (vereinfachte) effektive Abstrahlungshöhe um ≈ 90 Meter nach oben (unter den getroffenen Annahmen).

Wichtige Vorbehalte (weil die Herleitung stark vereinfacht ist)

- Wir haben eine globale Mittelbetrachtung benutzt — lokal/vertikal variiert alles.

- Linearisation von $F=\sigma T^4 $ist für kleine ΔF gerechtfertigt; hier ist sie gut brauchbar.

- Wir haben nur die direkte Strahlungswirkung von CO₂ betrachtet — Rückkopplungen (Wasserdampf, Wolken, Änderung des Temperaturgradienten selbst, Stratosphäre) wurden nicht berücksichtigt. Diese beeinflussen letztlich die Oberflächenerwärmung, aber die einfache Rechnung oben zeigt, wie groß die reine geometrische Hebung der Abstrahlungsschicht ist.

- Die effektive Abstrahlungshöhe ist spektral und ortsabhängig — hier ist sie als ein Single‑Level-Modell (vereinfachte, mittlere Höhe) behandelt.

Was kommt mit dieser Rechnung bei einer Verdoppelung auf 560 ppm heraus?

Annahmen (wie vorher): effektive Abstrahlungstemperatur $T\approx255\ \mathrm{K}$, Myhre‑Formel für CO₂‑Forcing, mittlere Troposphären‑Lapse‑Rate $\Gamma=6{,}5\ \mathrm{K/km}$.

Berechnung (einfach):

- Radiative forcing bei Verdoppelung 280\to560 ppm:

$\Delta F = 5{,}35\ln\!\left(\tfrac{560}{280}\right)=5{,}35\ln 2 \approx 3{,}71\ \mathrm{W/m^2}$. - Änderung der effektiven Abstrahlungstemperatur (linearisiert aus $F=\sigma T^4$):

$\Delta T \approx \frac{\Delta F}{4\sigma T^3}\approx 0{,}99\ \mathrm{K}$. - Entsprechende Hebung der Abstrahlungshöhe bei $\Gamma=6{,}5\ \mathrm{K/km}$:

$\Delta z \approx \frac{\Delta T}{\Gamma}\approx 0{,}152\ \mathrm{km}\approx 152\ \mathrm{m}$.

Kurz: Bei einer CO₂‑Verdoppelung 280→560 ppm verschiebt sich die (vereinfachte) effektive Abstrahlungshöhe um ≈150 Meter nach oben.

Wichtig — Vorbehalte (wie zuvor):

- Das ist ein stark vereinfachtes, globales „single‑level“ Modell. In Wirklichkeit ist die Abstrahlung spektral und ortsabhängig; verschiedene Wellenlängen entweichen aus unterschiedlichen Höhen.

- Rückkopplungen (Wasserdampf, Wolken, Änderung des vertikalen Gradienten) sind hier nicht berücksichtigt und verändern die bodennahe Erwärmung stark.

- Die Rechnung erklärt nur die geometrische Hebung der effektiven Abstrahlungsschicht, nicht die gesamte Oberflächentemperaturänderung.

Wenn du magst, rechne ich das kurz für mehrere Lapse‑Rates (trocken ≈9.8 K/km, feucht ≈5 K/km) durch oder zeichne ein aktualisiertes Diagramm mit den beiden Fällen. Welche Variante hättest du gern?

Wie kommt es, dass das anerkannte Simulationsprogramm MODTRAN zu einem anderen Ergebnis kommt? Bei einer Konstellation aus Wolken und Wasserdampf, die bei der Standardatmosphäre zu einem Stahlungsgleichgewicht bei 240 W/m2 führt, bekomme ich für eine Änderung der CO2 Konzentration von 280 auf 560 ppm einen Stahlungsantrieb von -1.95 W/m2.

Gute Frage — und schön, dass du ein konkretes MODTRAN‑Ergebnis hast. Kurz gesagt: MODTRAN‑Ergebnisse können deutlich von der einfachen Myhre‑Formel abweichen, weil MODTRAN ein spektral aufgelöstes, all‑sky Radiativ‑Transport‑Werkzeug ist und viele Effekte (Wolken, Wasserdampf‑Überlappung, Stratosphären‑Anpassung, Sign‑Konventionen, Bandmodell‑Näherungen usw.) berücksichtigt oder durch Einstellungen unterschiedlich ausweist.

Im Folgenden erkläre ich die wichtigsten Gründe elementar und mit Quellenhinweis, damit du nachvollziehen kannst, warum du −1.95 W/m² siehst.

1) Erst: Vorzeichen / Definition von „Forcing“ in deiner Ausgabe

Bevor wir physikalisch interpretieren: kontrolliere die Sign‑Konvention von MODTRAN‑Output.

- Manche Ausgaben zeigen die Änderung des ausgehenden TOA‑LW‑Flusses ($ΔF_{out} = F_{after} − F_{before}$). Wenn CO₂ zunimmt, wird weniger ausgehende LW‑Strahlung ins All gelangen → ΔF_out ist negativ.

- Die gebräuchliche IPCC‑Angabe für „radiative forcing“ ist aber oft als netter Strahlungsantrieb (ΔF_downward at TOA) positiv, wenn mehr Energie in das System bleibt. Ein negativer ΔF_out entspricht also einem positiven Forcing in der IPCC‑Konvention.

➡️ Prüfe also, ob dein −1.95 W/m² schlicht Δ(TOA outgoing) statt Δ(TOA net downward) ist. Das allein würde das Vorzeichen erklären. (MODTRAN‑FAQ / Report beschreibt unterschiedliche Ausgabegrößen).

2) All‑sky (Wolken) vs Clear‑sky — Wolken reduzieren das CO₂‑Forcing

Die klassische Myhre‑Formel (≈3.7 W/m² für Verdoppelung) ist eine globale Mittel‑Schätzung häufig für klare Verhältnisse oder aus Line‑by‑Line‑Berechnungen mit typischen Profilen abgeleitet.

Wolken blockieren/absorbieren viel LW selbst und „decken“ Bands, in denen CO₂ wirken würde — dadurch verringert sich die zusätzliche Wirkung einer CO₂‑Erhöhung im globalen Mittel. Laut IPCC verringern Wolken das CO₂‑Forcing im Mittel (klar vs. all‑sky) – typischer Wert ~10–20% Reduktion, je nach Wolkenhöhe/Optical‑Depth. Falls dein Szenario eine dichte/wirkungsvolle Wolkenschicht hat, ist eine starke Abschwächung zu erwarten.

3) Wasserdampf‑Überlappung und Feuchteabhängigkeit

Wasserdampf absorbiert in vielen der gleichen Spektralbereiche wie CO₂. Wenn die Atmosphärensäule schon viel Wasserdampf enthält (feuchte Tropen, viel Wasserdampf in tiefen Schichten), dann teilt sich CO₂ die Absorptionswirkung mit H₂O → die inkrementelle Wirksamkeit zusätzlichen CO₂ wird geringer. Science‑of‑Doom / Literatur zeigen, dass die spaltweise Wirkung stark vom Spalten‑Feuchtegehalt abhängt; je feuchter, desto geringer das zusätzliche Forcing. Das kann die Myhre‑Erwartung weiter reduzieren.

4) Spektrale / Höhenabhängige Effekte: Emissionshöhen sind nicht ein einzelnes Level

Die „effektive Abstrahlungshöhe“ ist spektral verteilt — verschiedene Wellenlängen entweichen aus unterschiedlichen Höhen (Fensterband, CO₂‑Banden, H₂O‑Banden). MODTRAN berechnet genau diese spektrale Verteilung. Wenn deine Atmosphäre + Wolken so beschaffen sind, dass die relevanten Banden bereits aus relativ hohen, kalten Regionen abstrahlen, dann ist der marginale ΔF klein. Das ist physikalisch nicht widersprüchlich zur logarithmischen Näherung, aber zeigt, dass ein einzelner 3.7 W/m²‑Wert nur ein grobes globales Mittel ist.

5) Stratosphärische Temperatur‑Anpassung (Adjusted vs Instantaneous Forcing)

Es gibt verschiedene Forcing‑Definitionen: instantaneous (sofortige Änderung bei fixer Temperaturprofil), stratosphere‑adjusted (Stratosphäre darf sich auf das Gleichgewicht einstellen, Troposphäre bleibt fix) und adjusted surface temperature (voller Gleichgewicht). MODTRAN‑Setups können die Stratosphäre automatisch anpassen — das ändert den gemessenen ΔF um einige Zehntel bis über 1 W/m². IPCC‑Methoden nutzen oft stratosphere‑adjusted (für Vergleichbarkeit). Wenn dein MODTRAN‑Lauf z.B. eine stratosphärische Abkühlung zulässt, kann der reported ΔF (gemessen als Änderung des TOA netto) kleiner ausfallen als die Myhre‑Zahl.

6) MODTRAN‑Einstellungen / Bandmodell‑Näherungen / Feinstruktur

MODTRAN verwendet Bänder‑/correlated‑k‑Ansätze und verschiedene „continuum“‑Parameter für Wasserdampf. Unterschiedliche Versionen (MODTRAN4 vs 5 vs 6) und Parameter‑Choices (z. B. continuum treatment, line cutoffs, spectral resolution, instrument response) verändern kleine, aber nicht vernachlässigbare Teile des ΔF. Die MODTRAN‑Dokumentation beschreibt diese Abhängigkeiten.

7) Deine Ausgangszahl 240 W/m² — All‑sky Mittel passt zur Realität

Du sagst, deine Konstellation führt zu TOA Abstrahlung ≈240 W/m² — das ist in der Größenordnung des globalen Mittelwertes (≈239–240 W/m²). Das bedeutet: dein Lauf ist wohl ein plausibles all‑sky Szenario, und eine Verringerung der TOA‑Ausgangsleistung um ≈1.95 W/m² (also ΔF_out ≈ −1.95) entspricht einem positiven Forcing von +1.95 W/m² nach IPCC‑Konvention. Das ist deutlich unter 3.7 W/m², aber durchaus nicht ungewöhnlich, wenn Wolken + hoher Spalten‑Feuchte + spezifische Stratosphären‑Anpassungen zusammenwirken.

Fazit — was erklärt deinen Wert von −1.95 W/m²?

Wahrscheinlich eine Kombination aus:

- Ausgabe‑Vorzeichen (Δ(TOA outgoing) statt Δ(downward) → negatives Vorzeichen erwartbar),

- All‑sky (Wolken) und hoher Wasserdampfgehalt, die das CO₂‑Signal abschwächen,

- mögliche Stratosphären‑Anpassung oder andere MODTRAN‑Einstellung (instantaneous vs adjusted),

- Modellspezifische Band‑/continuum‑Parameter.

Unter diesen Bedingungen ist ein Effekt von ≈1.95 W/m² (nett sichtbar am TOA) völlig plausibel – er bedeutet ≈+1.95 W/m² Strahlungsantrieb nach IPCC‑Konvention und ist nur kleiner als die 3.7 W/m² „Ideal‑Klarfall“ wegen der oben genannten Überlappungs‑/Wolken‑Effekte.

Wenn du willst, kann ich dir konkret helfen und drei Dinge durchsehen / ausprobieren:

- Prüfen, welche Größe MODTRAN genau ausgibt (TOA up, TOA net downward, instant vs adjusted).

- MODTRAN‑Runs vergleichen: clear‑sky vs all‑sky, und ein Lauf mit Stratosphäre fix/adjusted — das zeigt schnell, welche Effekte die ~1.8 W/m² Differenz erklären.

- Eine Abschätzung machen, wie viel Reduktion durch Wolken + Wasserdampf zu erwarten ist (klar → all‑sky).

Schick mir (falls du magst) kurz: die MODTRAN‑Eingabedatei oder die Einstellungen (clear/all‑sky, Version, ob „stratosphere adjust“ an ist, Wolkenhöhe/optische Dicke, Feuchteprofil). Dann interpretiere ich die Ausgabe genau und zeige, welche Komponente wie viel beiträgt.